1月22日は、「カレーの日」だそうです。

日本には一体いくつの記念日があるのでしょうね、と思って調べてみました。

なんと、2023年10月末現在で、2,600件を超える登録があるそうです。

(出所:一般社団法人日本記念日協会https://www.kinenbi.gr.jp/)

今日は、ある出来事でおいしいカレーに出会ったので、そのきっかけについてお話しします。

「火鍋の素」というレトルトスープ

私は火鍋が大好きで、家庭でもよく食べます。さすがにスープを自分で作るには、様々な食材が必要なので、火鍋の素を購入します。

その火鍋のスープですが、よく行くスーパーマーケットで購入していたのですが、今年に入って購入しようと行ってみると、いつものコーナーにありません。お店の人に聞くと、違うコーナーに案内され、確かに火鍋スープの素という商品はありましたが、従前購入していた火鍋の素とはまるで違うものでした。

今まで購入していた商品は、保存料、化学調味料不使用で、クコの実、なつめ、花椒(ホアジャオ)、八角(ハッカク)などが入っており、本格火鍋が簡単に出来るものでした。

そこでネット検索をしてみたところ、今まで購入していた商品のメーカーサイトを発見。売っているお店を見たところ、スーパーマーケット「成城石井」にあることを知り、早速買い求めに行きました。

やれやれ、これで一安心。

写真および下記情報の出所:「合同会社36チャンバーズ・オブ・スパイス」ホームページより引用

36チャンバーズ・オブ・スパイス

麻辣火鍋

内容量:475g

化学調味料不使用で、本格的なスパイス類をふんだんに使用したストレートタイプの火鍋の素です。お好きな具材を入れて温めるだけで、すぐに食べられます。

私もサイレントマジョリティー ~マーケティングミックス~

ですが私は従来購入していたスーパーマーケットには何も言いません。

しかし、訪れる頻度は確実に減ります。

つまり、そのスーパーマーケットはたった一人かもしれませんが顧客を失いました。

大きなスーパーマーケットですから、商品回転があまりよくないとか、取引先との関係性など様々な理由で商品の淘汰を行うのは、仕方がないことだとは思いますが、残念なことです。

大きなお店では、ほんの小さなことかもしれませんが、小規模のお店や会社にとっては、大きな出来事となってしまう可能性も秘めています。

何より、「サイレントマジョリティー(物言わぬ消費者)」がいるということです。自社の商品やサービスを、顧客が望むチャネルで提供することは、マーケティングミックスの考え方から言っても、とても大切なことなのです。

◆マーケティングミックスとは:

マーケティングミックスとは、マーケティング戦略4P(よんぴー)のことです。

4Pは、製品(Product)、価格(Price)、流通(Place)、プロモーション(Promotion)、4つの頭文字です。

「顧客から見た価値(商品・サービスとそれらの品揃え)」ー「対価」ー「入手の容易性」ー「コミュニケーション」の調和をとることが大切だという意味です。

「火鍋スープの素」が美味しいので「カレー」も購入しました ~プロダクトミックス~

そうそう、カレーの話でしたね。

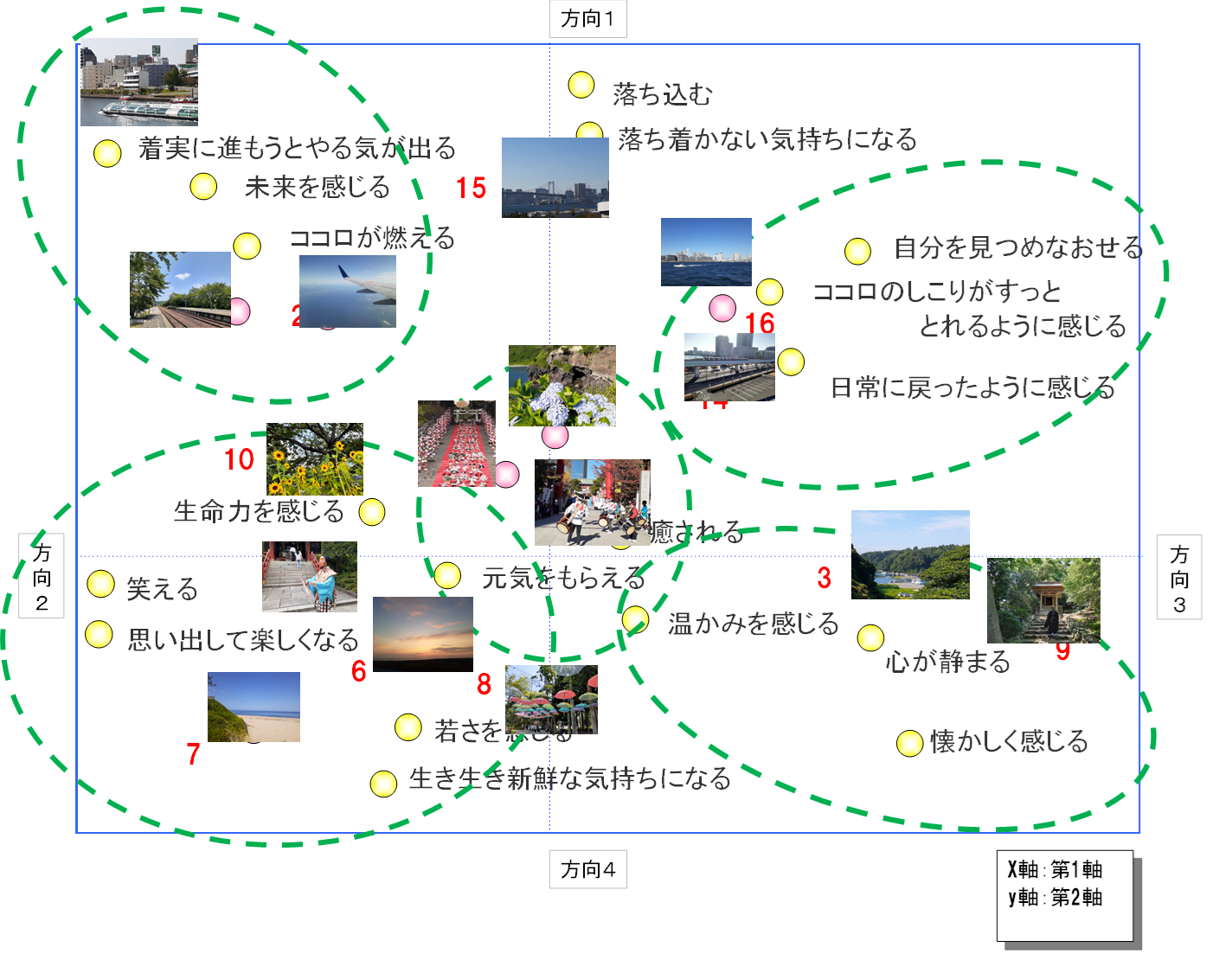

そのおいしい火鍋スープの素を提供してくれている会社さんは、レトルトカレーも数多く作られていて、火鍋の素を購入する際に併せて購入させていただきました。「スパイシーバターチキン」、「ネパールチキンカレー」などです。

今日は、カレーの日、おいしくいただきたいと思います。

購入した「合同会社36チャンバーズ・オブ・スパイス」さんのカレー2種

◆プロダクトミックスとは:

企業が製造・販売する商品(製品・サービス)や品揃えのことです。

下記1~3の枠組みを4に留意して構成します。

1.深さ(バリアント数。variant(s):バリエーション)

2.長さ(1ラインの中のアイテム数)

3.幅(ライン数)

4.整合性(集合体として)

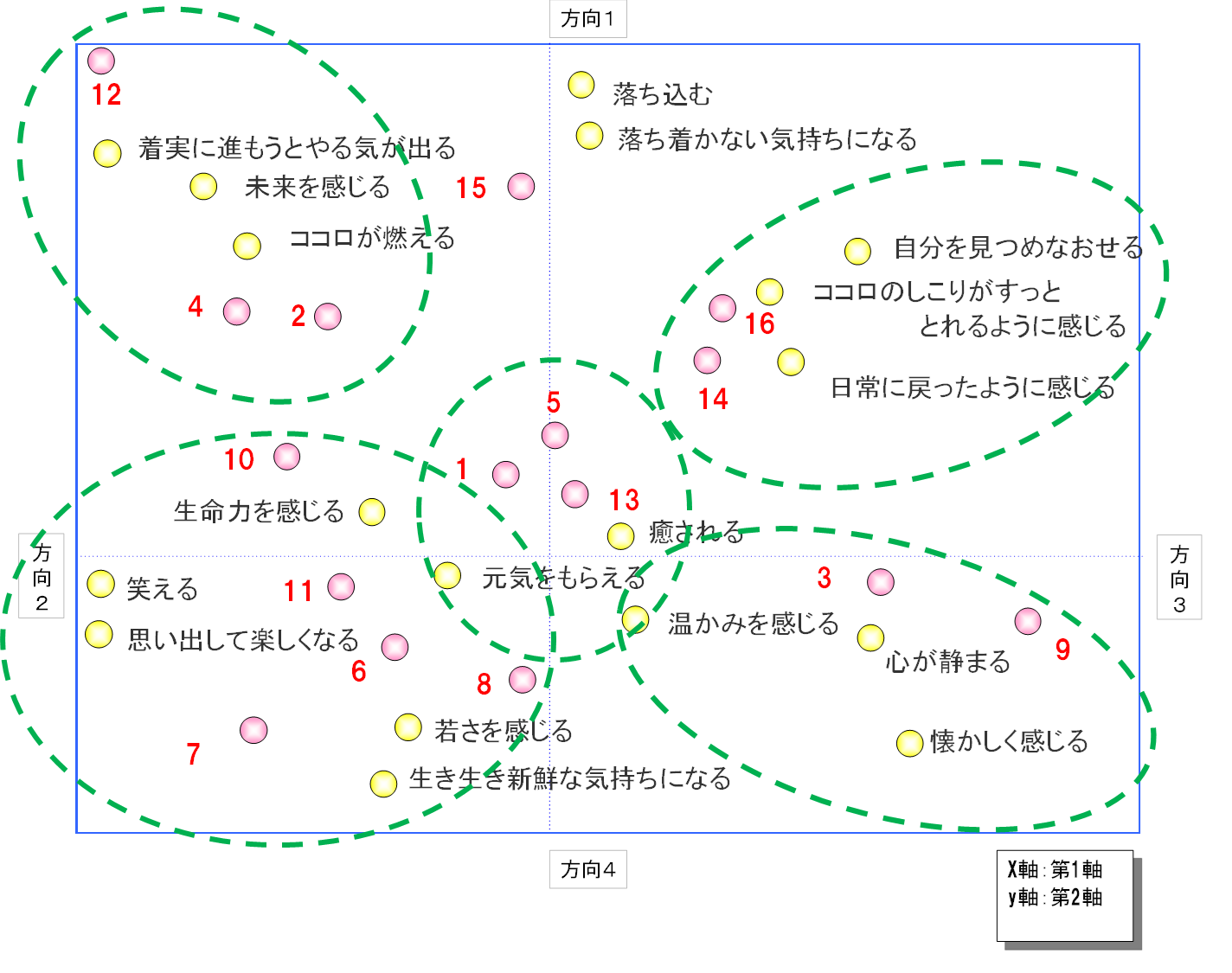

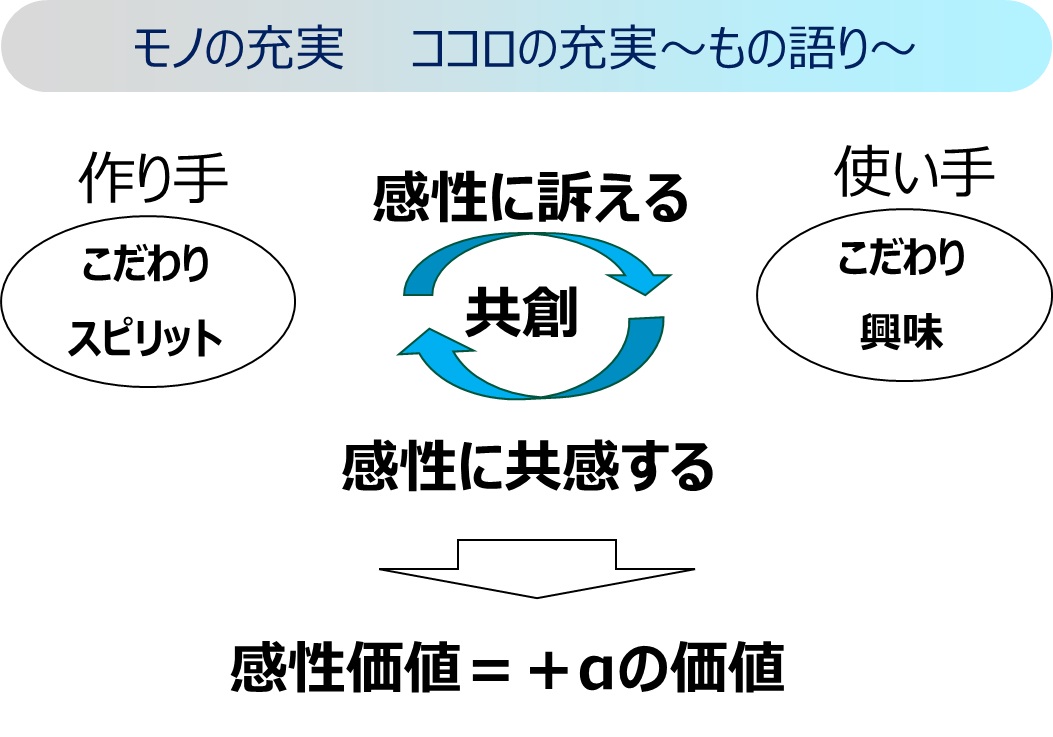

『感性マーケティング』は顧客の感性価値を分析し「もっと売れる!」を実現する

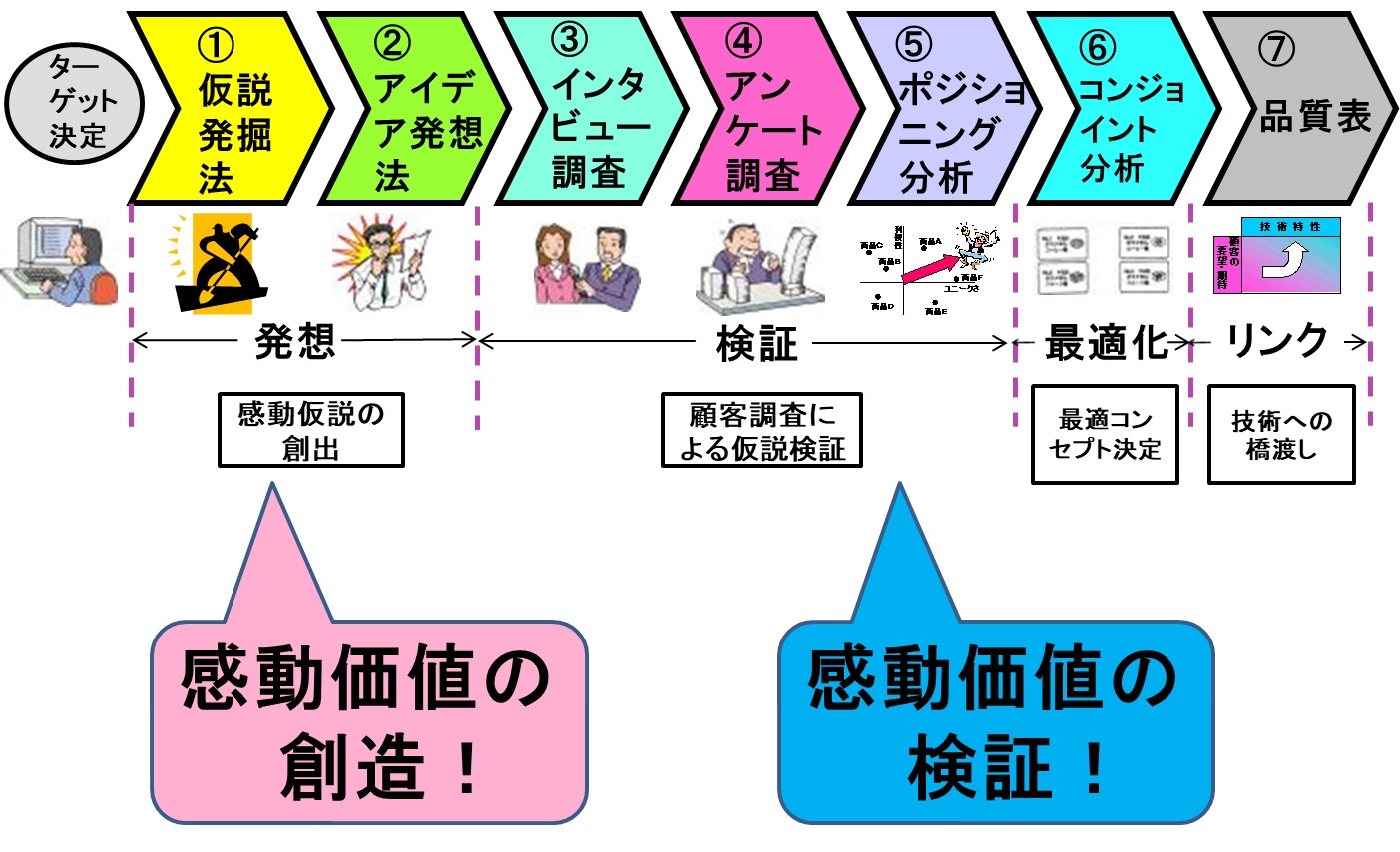

顧客の声として、この日本人の豊かな感性を捉え分析し、「もっと売れる!」を実現し、商売繁盛をもたらすものが『感性マーケティング』です。

「マーケティングミックス」、「プロダクトミックス」の考え方なども具体的に学べます。

新しい年に、さらに商売繁盛を目指し、新しい知識を勉強してみませんか。

人は、意識的にも無意識にも言葉を発したり、行動をとっています。人が何かを購買するという意識決定ではそのどちらも(意識的/無意識)影響しています。したがって、表層ニーズと深層ニーズが行ったり来たりします。そのため、マーケティング戦略上、顧客や消費者の表層ニーズだけでなく深層ニーズをしっかり捉えておくことが重要です。

企業を作り手、顧客や消費者を使い手とすると、

- (顧客や消費者の目線で)「作り手の感性に共感する」

- (企業目線で)「使い手の感性に響く」

両者が共創するという関係を構築できると、「もっと売れる!」を実現できます。

そのために、感性を捉えて適切に分析することが大切です。

<感性が経済価値を生む>

※上図は次を筆者が編集したものです。「感性価値創造イニシアティブー感性が経済価値を生むー(経済産業省)」

新しい知識『感性マーケティング』を勉強してみませんか。↓ ↓ 必ず役立ちます。

「データ分析・感性データ分析」と「マーケティング戦略」を結び付けられる力は、基礎マーケティングを理解できているかがとても重要になります。3C、4P、STP、SWOT、5F、PESTといった基本のフレームワークは使いこなせていますか? 戦略を考える立場を目指す方にとってはマストの思考です。ちょっと自信ないかなと思う方はご覧になってみてはいかがでしょうか。↓ ↓ 必ず役立ちます。

まずは「無料WEBセミナー」からという方はこちら↓↓「感性マーケティング」の事例もお話し致します!

「この商品はもっと売れるはずだ」

「この商品が売れている理由がわからない」

とお考えの方はお気軽にお問合せください。

お客様の声からもっと売れるを見つけ出します。

「感性」に関する詳細はこちら:「感性とは、感性マーケティングとは」

-scaled.jpg)