企業が末永く勝ち残るためには、継続的な努力が必要!

今回、マーケティングの基礎を14回にわたって解説してきました。

その最終回として、今回は継続することの大切さを述べたいと思います。

企業は、人間と同じように時とともに変化します。社員も役員も変われば、周りの環境や取り扱う商品やサービスも変化します。そのような時に大切なのは、マーケティングの仕組みを継続して持ち続け、実行し続けることです。

マネジメントの仕組み

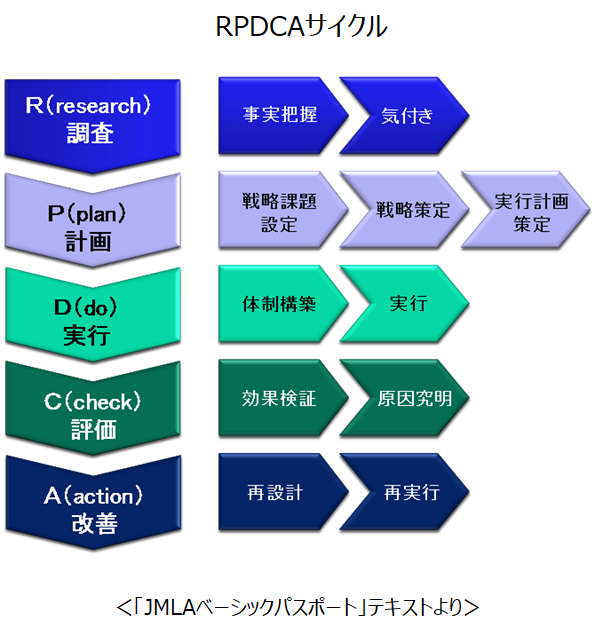

皆さん「PDCA」という言葉は聞いたことがあると思います。

- P=Plan

- D=Do

- C=Check

- A=Action

4つの言葉の頭文字をつなげたもので、計画し、実行し、評価し、改善し、それらを続ける。という生産管理や品質管理の分野で管理業務を継続的に改善していく仕組みとして体系化され、自然とマーケティングなどの分野でも取り入れられた仕組みですね。

ところが、マーケティングの分野でこの仕組みを実行しようとすると大きな落とし穴が生まれます。皆さんお気づきになりましたか?

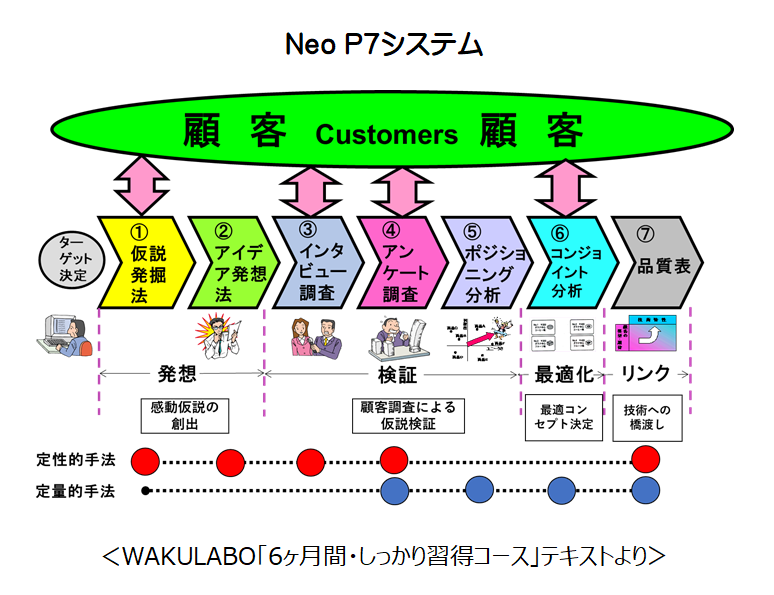

本シリーズで何回も申し上げたように、マーケティングの世界では、戦略を策定する前には、リサーチ・情報収集と整理のための調査が必要だということです。いきなりプラン(戦略)策定を行ってしまうと重要な問題を見過ごしたり、独りよがりの戦略が立てられうまくいかないという事例は山ほど見てきました。

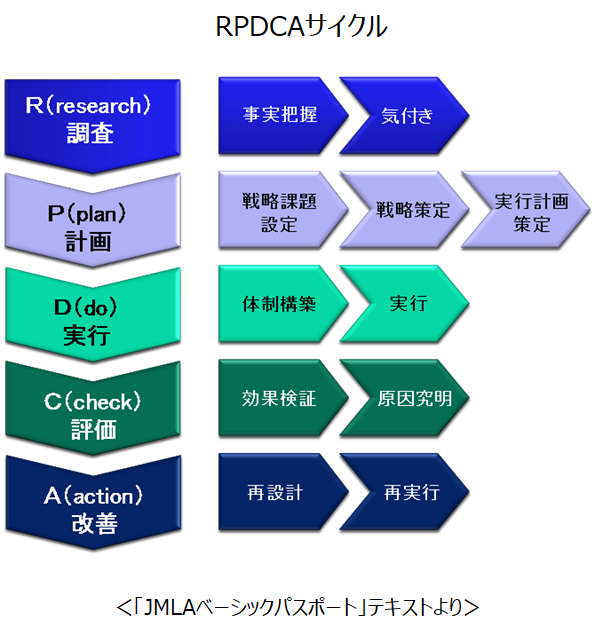

そこで、私がおすすめしたいサイクルが、『RPDCA』です。

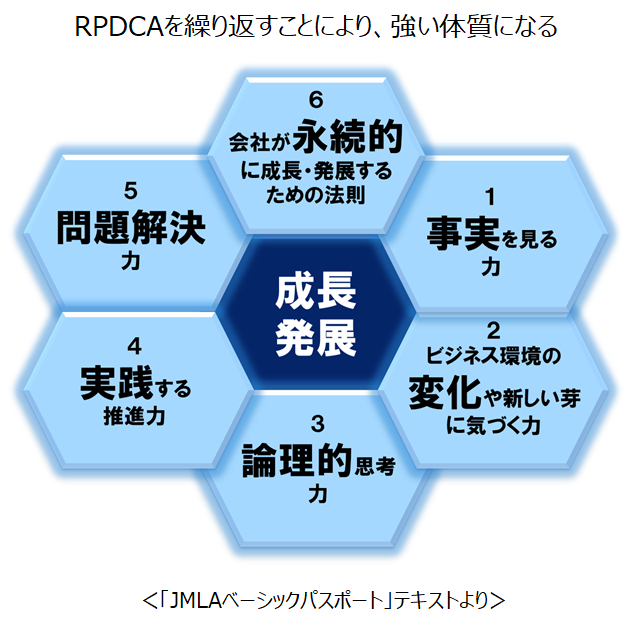

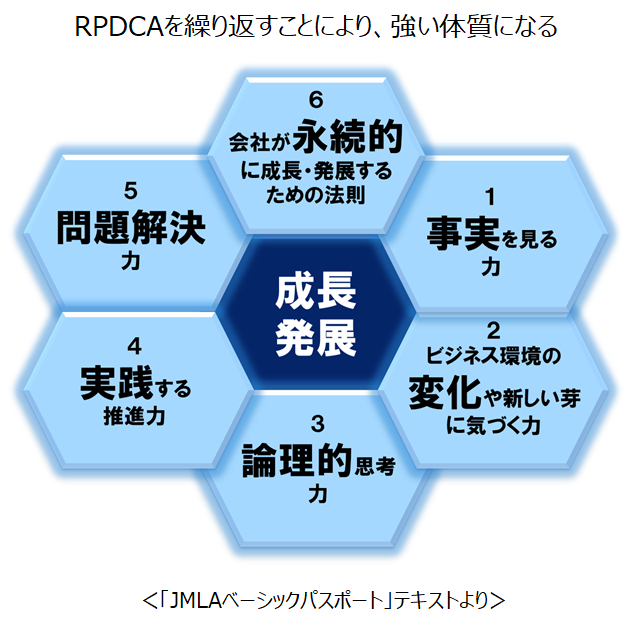

『RPDCA』を繰り返すことにより強い体質になる

「PDCA」サイクルの前に、

を付けたのです。

本来は、PDCAサイクルのPlanの段階でも、情報収集や目標設定などの工程も含まれているのですが、Planとあると、ついつい一気に計画する工程に飛び込んでしまうからです。

戦略を考える際に最も重要な情報の収集と整理の工程を独立させ、<問題整理のための情報収集~事実の把握~気づき>この根源をおろそかにしないよう、あえて抜き出し独立させました。

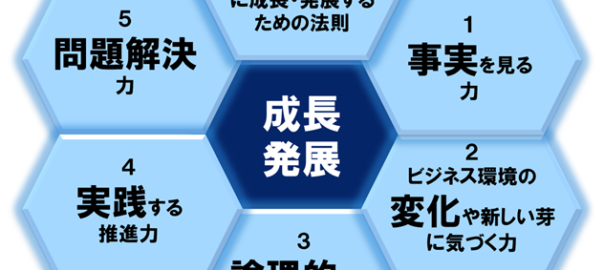

『RPDCA』サイクルを実行すると、何が良いのか!?

1、「事実を見る力が付く」

リサーチ(調査)の重要性は、第11回「リサーチの役割」で具体的に解説しましたように、事業課題を冷静に判断するために必須の工程です。すなわち、リサーチを行うことというのは、おのずから事実を見る力が付くということになります。

2、「ビジネス環境の変化や新しい芽に気づく力」

事実を見ると、そこには社会環境や業界環境などの自社を取り巻くビジネス環境の変化が存在します。その変化こそ、自社も変化しないといけないという気付きを与えてくれるのです。

そして、それらの変化は自社にとって「脅威」だけでなく「チャンス」(第8回SWOT参照)も生まれているはずです。そのチャンスという新しい芽を見つけることは企業にとって大きな財産となります。

3、「論理的思考力」

事実を見て、環境の変化に気が付いたうえで、戦略を策定するということは、経験や勘によるのではなく、論理的に組み立てることが出来ます。

多分こうだろうや、これが良いだろうではなく、「事実がこうだから」「課題は〇〇だ」「だからこの対応策がベストだ」というように、自信を持った戦略が策定できるようになるのです。

4、「実践する推進力」

自信をもって策定された戦略は、それを実行していく際にも自信をもって推進することが出来ます。

こうだと思ったのだけど大丈夫だろうかなどと弱気になることが無く推進することが出来るのです。

自信を持つということは、何をする際にも最も重要な要因です。

5、「問題解決力」

しかし、どのように優れた戦略においても、様々な阻害要因は出てきます。競争相手が同じような戦略を仕掛けてくる、思わぬ隠れた競合(第14回 競争戦略と隠れた競合 参照)が存在した、など色々出てくることでしょう。

でも心配はいりません。皆さんはすでに「事実を見る力」を身に着けているからです。新しい問題が起きたら、それは何故起きているのか、自社はどのように対応すればよいのか、考える力が身についているのです。

新しい問題が派生したら、新しい戦略を考えればよいのです。

6、「会社が永続的に成長・発展するための法則」

つまり、RPDCAのサイクルを実行し続けることにより、企業は永続的に成長・発展する力を身に着けられるということです。

経験や勘に頼った危うい企業経営体質を、正しい考え方、正しい仕組みを作ることによって力強い企業体質に生まれ変わらせましょう。

『百年ブランド』になるために世阿弥が語る5つの要件

『百年ブランド』この考え方は、実は芸能事の開祖ともいうべき世阿弥(ぜあみ)が今から600年ほど前の室町時代に弟子たちに教えていたのです。驚きですね。

「お客様がうれしくなることを常に考えなさい」

これは、理念やビジョンを持ち、ぶれてはいけませんということです。

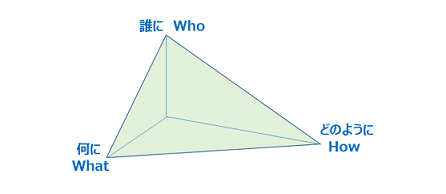

「自分たちの得意な領域を明確にして、それを大切にすること」

自社の強みを明確にして、その強みを生かしなさいということです。

「常に新しい驚きをお客様に届けるという意思と能力を組織の仕組みとして持っていること」

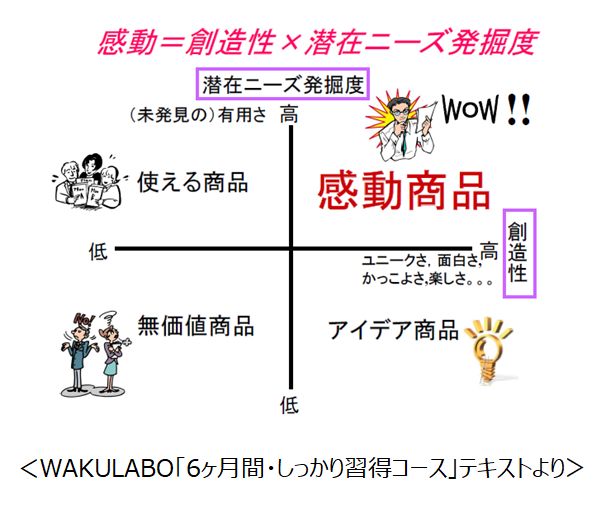

環境は変化します。人も変化します。新しい環境の中で飽きられないように新商品開発や改善のための努力を怠手はいけないということです。(新商品開発に関しては『WAKUWAKU創造ラボ』をご覧になってください。)

「目利かずの未熟な人たちにも関心を持ってもらい、お客様になって”いい思い”をしてもらえるよう配慮すること」

既存の顧客だけでなく、新規顧客を獲得することは企業の成長につながるということです。そのためにはコミュニケーション力が重要になります。

「自分たちの現在の財産を、どうやって次の世代につなげるか」

企業は継続することが必須です。しかし、時が流れるということは社員も役員も入れ替わることになります。

次の世代を担う社員教育は必須だということです。自分たちが培ってきた強みや仕組みを次の世代につなげることこそ、企業が継続的に成長・発展することにつながるのです。

どうですか?600年も前のそれも芸能の社会に生きた人がこんなことを言っているのです。驚きではないですか。

しかし、裏を返せば、人が一所懸命自分たちの組織が継続していくためにはどうすればよいのかを考えれば、このようなことに行きつくということです。

自らが求める目標達成には、それなりの準備と戦略が必要です。ただやみくもにやればよいというものではありません。

ビジネス社会で成功させるためには、マーケティングの知識と活用力は重要です。

この全15回シリーズをお読みくださり、さらに具体的に勉強したくなった方は、ぜひ当協会の講座に学びにお越しください。

様々な業界やお立場の方が数多く学んでいらっしゃいます。

必ずお役に立ちます。お待ちしています。

【真のデジタルマーケッターとなるために】シリーズ

第1回:マーケティングとは

第2回:現代マーケティングに重要なデータ

第3回:ブランドが果たす役割

第4回:マーケティングの仕組み

第5回:3C

第6回:PEST

第7回:5F

第8回:SWOT

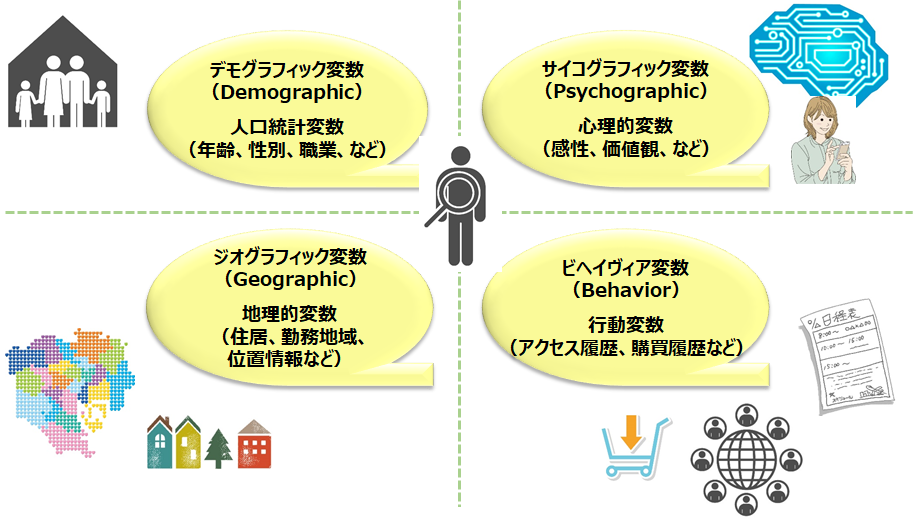

第9回:STP

第10回:ブルーオーシャン戦略

第11回:リサーチの役割

第12回:集計と分析

第13回:戦略ドメインとコンセプト設計

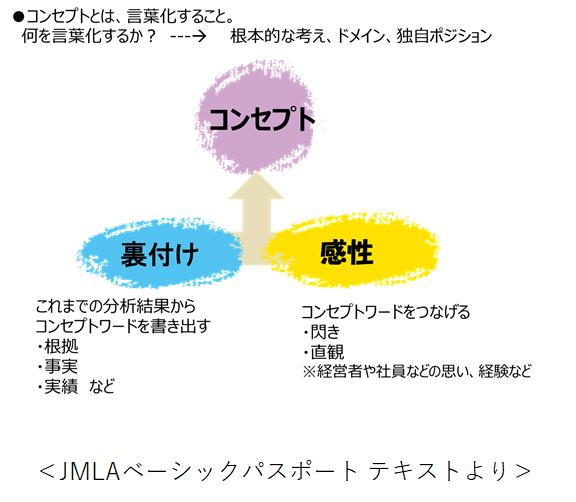

第14回:競争戦略と隠れた競合

第15回:百年ブランドとなるために

参考:「3Cとは、SWOTとは」「強みを生かす!『SWOT』分析」「3C、4P、使いこなしていますか?!」「STP、ターゲティングの成功事例」「ファイブフォース分析とは」「JMLAベーシックパスポートの魅力」

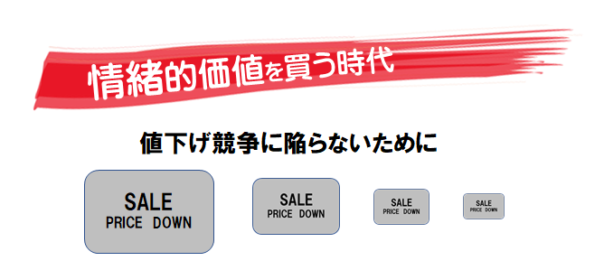

☆感性マーケティングに興味のある方はこちらもご覧ください。

感性とは

感性マーケティング講座