GDP統計に見る国の姿(1)

私たちがご提供している商品企画NeoP7システムの後半に、統計手法が登場します。そのNeoP7の技術を用いて、企業様の商品企画を共創型でご支援しています。ご支援の一環として「統計って何?」というご説明をしています。

今回は、ニュースでよく聞く「GDP」をテーマに、統計について、嚙み砕いてお話しします。

「統計」とは

そもそも「統計」とは?

東京都総務局統計部が中学生向きのWebページ「中学生のための統計学習 まなぼう統計」の中で、次のようにわかりやすく説明しています。

『統計とは、「統(す)べて計る」ことをいいます。「統べる」は、「多くのものを一つにまとめる」という意味で、「計る」は「ある基準をもとにして物の度合いを調べる」という意味になります。

つまり、「多くのものを一つにまとめ、ある基準をもとにして物の度合いを調べる」ということになります。

「統計」は英語で「statistics」と書き、「国家(state)」、「状態(status)」と同じ語源のラテン語に由来しています。』

「tic」や「ic」は~的な、~に関するというニュアンスで、「tics」「ics」はその名詞形ですが、(集成したという意味で)~学ということが多いですね。

例えば、

- politics=policy(政策)に関する学=政治学

- economics=economy(経済)に関する学=経済学

- electronics=electron(電子)に関する学=電子工学

つまり、国家や何かの状態について調べ、考察する学問が統計学、ということですね。

皆さんご承知のように、マーケティングの基本は「データ」です。

次の戦略を練るには正確なデータを集めて色々な国や地方の経済状態や消費者の動向を把握して、考察する必要があります。

従ってマーケティングと統計学とは切っても切れない深い関係があります。

しかし、その出発点となるデータが誤っていたり、意図してねじ曲げられていたら、どんな素晴らしい分析を施しても、何の意味もありません。

ウソの古地図で一生懸命財宝を掘り当てようとするのと同じです。

その地図は本物ですか?

神田編著「商品企画七つ道具実践シリーズ・第2巻」(日科技連出版、2000年より引用加筆)

「食料自給率」とは

最近私が?と思ったデータに「食料自給率」というものがあります。

日本の食料自給率(38%)は先進諸外国より低い、もっと農業や畜産の生産性を高めて、いざという時に食料危機に陥らないようにしないといけない、と国(農水省)は訴えています。

もっともな話と思っていましたが、よく調べてみると、この自給率というのは、カロリーベース(熱量換算)で求めていて、費用換算の「生産額ベース」で求めると、61%です。

更に、外国から輸入した飼料、肥料等を差し引いて計算していますので、それらを無視した「食料国産率」では、カロリーベースで46%、生産額ベースで69%、つまりカロリーで見ると約半分、金額では約7割の食料は自給している、となります。

「おやおや」ですよね。

鶏卵などは「中国産」とか「オーストラリア産」とか見たことないですよね。

ほぼ100%が国産品なので、安心して食べられます。

しかし、自給率はカロリーベースではわずか12%、生産額ベースでも65%。栄養価の高い輸入飼料をせっせと食べて卵を産んでもらっていますので、「ほぼ国産品」なのに自給率は決して高くなりません。

数字の裏側を知らないと、永久に卵の「自給」はできないことになります。

「GDP」とは

さて、本題の「GDP」です。

最も大切な国の経済状態の指標なのに、どういうものか、どうやって測っているか、知っていますか?

まさか、国の機関のどこかに、立派な「GDPセンター」みたいのがあって「現在の各国のGDP値」とかが表示されるなんて思っていません?

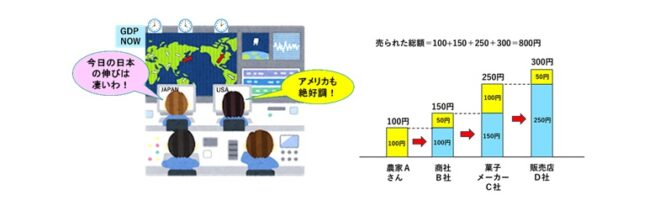

GDPセンターのイメージ(筆者作成)

GDPは、Gross Destic Productの略で、「国内総生産」のことを指します。

公式には1年間など、一定期間内に国内で産出された付加価値(※)の総額で、国の経済活動状況を示します。

(※)「付加価値」とは、サービスや商品などを販売したときの価値から、原材料や流通などの「かかった費用」を差し引いた金額のことです。簡単に言えば国がどれだけ儲かったか、その総額です。日本では、内閣府が推計して発表します。

GDPの伸び率が「経済成長率」となります。

ただし、次のことに注意しましょう。

① 以前に生産したものは入りません。その期内ですから、例えば2024年度のGDPを算出するのに、その年に販売されたとはいえ、2023年に製造されたものは入りません。

② 国内ですから、中国や米国で作られて輸入したものは入りません。国内で生産して、外国に輸出したものは勿論入ります。

③ 物価変動があり、GDPで単純に増加率=成長率を求めても、役に立ちません。

単純にGDPが昨年の1.5倍になっても、もし物価が3倍になっていたら、単なる水ぶくれですから、誰も喜びません。

ここに2つのGDP、「名目GDP」と「実質GDP」というものが存在します。

実質GDPは名目GDP÷物価変動率(3倍になったら3.0)で計算できますので、名目GDPの算出が先決ですが、各国で物価変動に差があるため、基準年に合わせた実質GDPで比較するのが正しい方法です。

GDPってどう測る?

さて、内閣府が推計するといっても、どうやって推計するのでしょうか。

算出するには、2つの方式があります。

(1) 控除法・・・売上高から、原材料費や外注費、輸送運搬費などの外部購入の費用を差し引きます。

(2) 加算法・・・経常利益、人件費、賃借料、減価償却費、金融費用、租税公課などを加算します。

実は(2)の方が明確で計算しやすいので多用されているようですが、わかりやすい(1)で以下説明します。

例として、

・農家Aさんが商社B社に100円で(原価0円とします)小麦を売り、

・B社はそれを菓子メーカーC社に150円で売り、

・C社は菓子を作って販売D社に200円で売ったとしましょう。

創出した付加価値は

・農業Aさんは100円、

・流通業B社は50円、

・製造業C社は100円、

・流通業D社は50円、

計300円となります。

これは、消費者が購入する金額300円と同一です。

つまり、消費の総額と付加価値の総額は同じです。

「消費」というと、「使って消してしまう」という印象ですが、「作った分」を使うわけですから、本来同額なのです。

参考:楽天「みんなのマネ活」国内総生産(GDP)とは?2023/10/17

<三面等価の原則>

GDPを3つの側面で捉えて、同じである、という原理です。以下から図表を引用します。

生産され、分配され、支出された額の各総計が同じ(別の面から見ている)ということです。

エネルギア地域経済レポート No.480 2014.7より引用

GDPのウソとその根源

日本の場合、内閣府が出すGDPと総務省統計局が出す失業率は、密接な関係にあります。

片方の数値が動けば、もう片方の数値も、ある法則に従って連動します。

日本のGDPと失業率は、互いに利害無関係な機関が出す数値はその法則に従って動いているので、安心です。

ところが、計画経済の社会主義国ではGDPの数値は「計画に沿って」策定され、失業率とは同一機関から公表されます。

その数値は「失敗してはならない」、また競争する「資本主義諸国に負けてはならない」のです。

旧ソ連の崩壊後、経済成長率は公表1928年から1985年までのGDPの伸びは、ソ連の公式統計によると90倍となっていますが、実際には6.5倍しかなかったそうです。

平均成長率に至っては、8.3%成長しているとしたのに、実際は3.3%しかなかったのです。

公表されたGDPは、実際にはわずか半分でした。

現実や実態を表すのが統計ではなく、国が計画し目標とした数値に「統計を合わせる」のです。恐るべき統計思想です。

中国は旧ソ連からあらゆる制度・システムを徹底的に学び、国家を作ってきました。正直な数値を出そうという発想そのものがあり得ないのです。

(高橋洋一「中国GDPの大嘘 」講談社、2016年より引用)

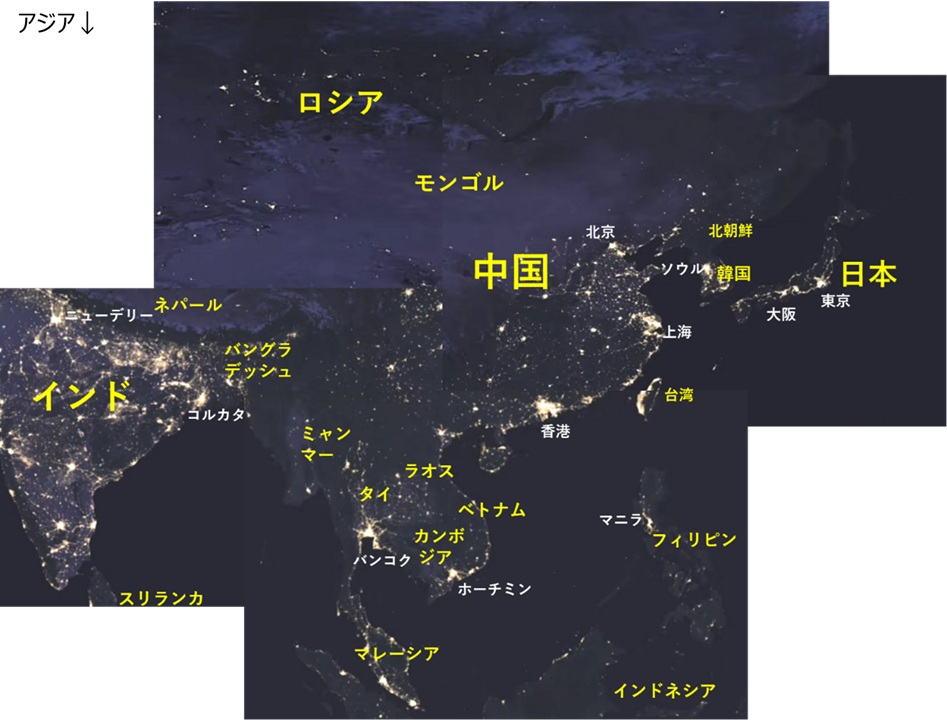

衛星写真で判明した本当のGDP

米国シカゴ大学ハリススクール(公共政策大学院)ルイス・マルティネス教授がGDPのウソを客観的に打破する画期的な手法を開発しました。

以下の論文

How Much Should We Trust the Dictator’s GDP Growth Estimates?

(独裁者のGDP成長推定値をどれほど信用すべきか)

https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3093296(2021.12)

を参考に、衛星が捉えた夜間の光の画像からGDPの実態を探ることにしましょう。

まずは、衛星画像で見る世界の夜景です(2016年)。

以下の画像は下記サイトから引用、地名・国名のみ筆者が加筆させていただきました。

hiki_ota(2023.7.21)【人工衛星撮影 夜の地球】夜間光から判明した各国の本当のGDP!

YouTube

東京やニューヨークの夜は光で溢れかえっていて、壮観ですね。

さて、このような衛星画像を通じて、ある国の放つ夜間の光量が分かると、かなり信頼性の高い経済成長の指標となることが判明しました。

今回はここまでとします。

次回このつづきから、

- 衛星写真で判明した本当のGDP

- 統計データをどう受け止め、判断すべきか

についてお話する予定です。

楽しみにしていていただけると嬉しいです。

よく調べ よく考え よく検証する

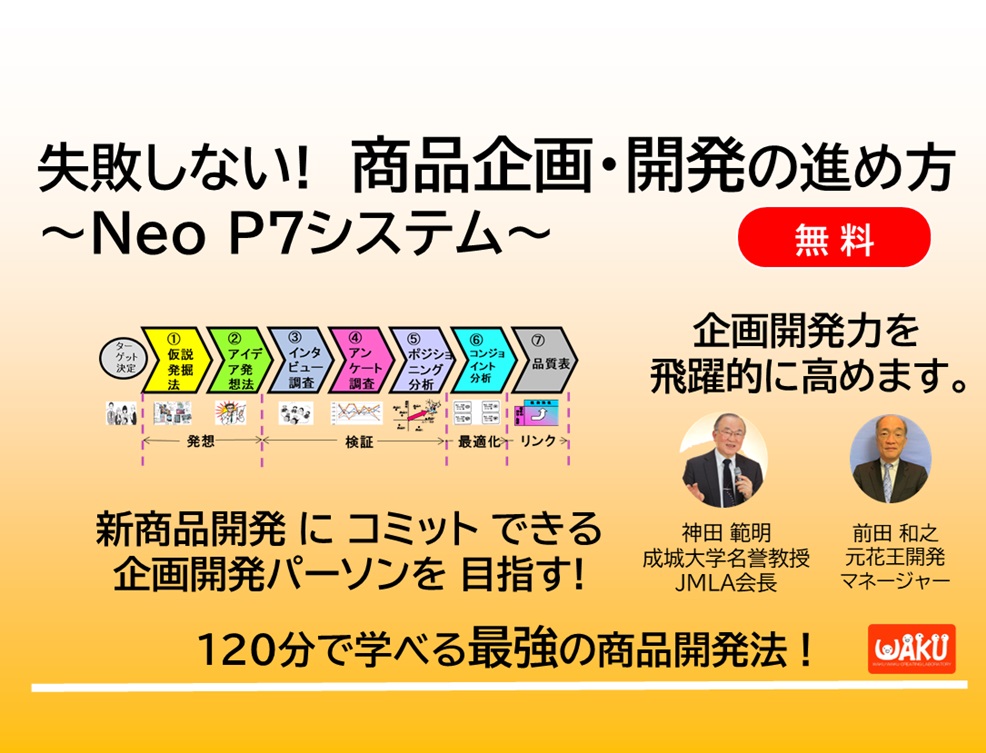

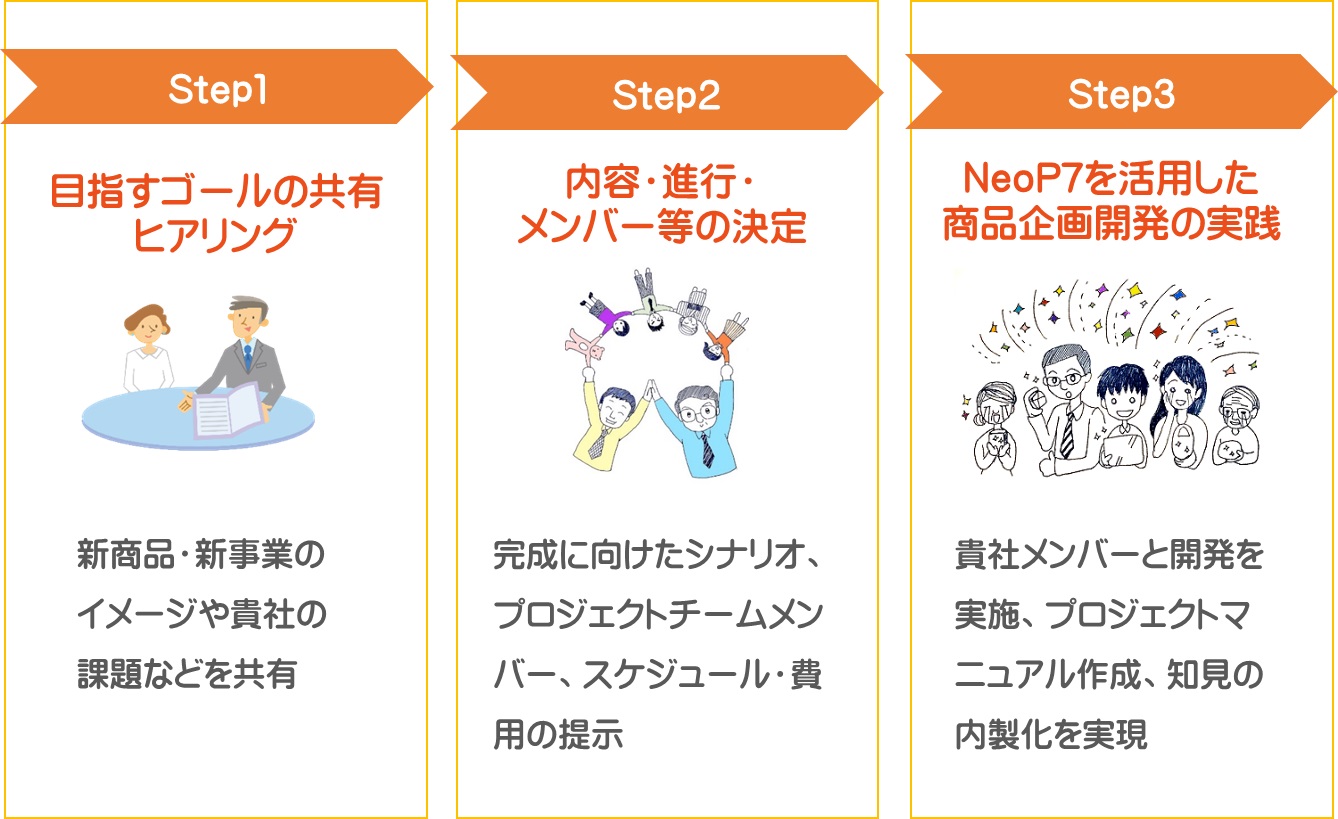

さて、私たちは、商品企画にも統計を組み込んで再現性のある企画を推奨しています。

商品を使用する顧客を無視した企画をすることはできません。

- よく調べ

- よく考え

- よく検証する

この三原則を大事にして再現性ある企画の実現をご支援しています。

商品開発を実際に行っていて課題を感じている方(企業様)へ

今こそ、Neo P7を用いて

◎ ユーザーを深掘して驚くような潜在ニーズを発見し

◎ 溢れんばかりの大量のアイデアを発想し

◎ ユーザーの仮説案評価を素晴らしいツールで分析し

◎ 最高にワクワクする感動サービスを決定する

◎ 数値化、客観化、見える化してトップが必ず認める

商品企画に切り替えましょう!

サービス、モノに限定せずあらゆる商品企画・開発のご相談にお応えいたします。

お気軽にお問合せください。👇

私は過去約110件もこの方式で商品企画を実行した膨大な実績があります。自動車、住宅、家電、飲食品、生活用品、化粧品、サービス、BtoB商品等々ほとんどの産業分野で、超グローバルメーカーから街の美容院まで実施例は枚挙にいとまがありません。

Neo P7習得と実践を両方行いますので数ヶ月(標準6ヶ月)を要しますが、必ず200件以上の仮説を創出し、最終商品は5段階で4.0以上の購入意向を実現します(必ず売れる企画案になる、ということです)。それが過去の実績です。

商品企画に携わる方向けの無料セミナーも実施しています!

気になる方はチェックしてみてはいかがでしょうか👇

女性の感性やママの気持ち知るインタビュー調査ならお任せください

購買の意思決定に影響する女性の深層心理を捉えるインタビューは定量調査の精度も高めます。

女性はなぜそれを選ぶの? ライフステージ変わったら考え方は変わった? ママは子どもの将来の何を心配しているの? 女性の感性を深く知るならインタビュー調査をお勧めします。

どうぞお気軽にご相談ください。

神田範明

最新記事 by 神田範明 (全て見る)

- GDP統計に見る国の姿(1) - 2025年4月11日

- 国家ブランド1位達成と「信頼の品質」~世界最強!日本品質の根底は何か?~(2) - 2025年3月24日

- 国家ブランド1位達成と「信頼の品質」~世界最強!日本品質の根底は何か?~(1) - 2025年2月2日